文/韩得举

图/马端泽 金垚

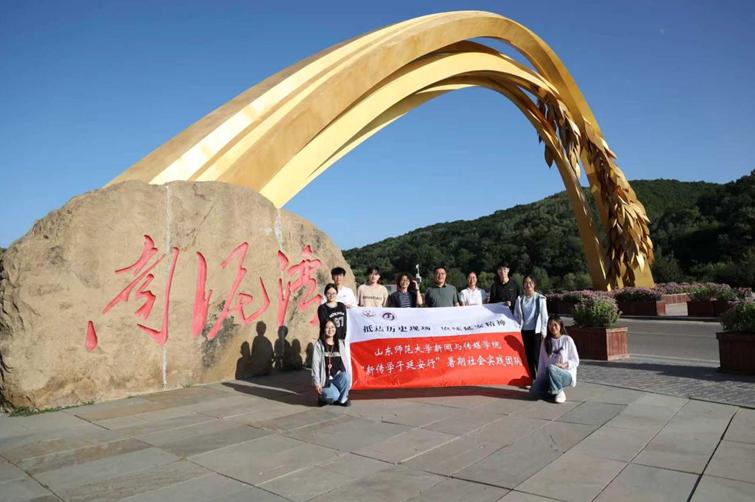

“来到了南泥湾,南泥湾好地方,好地呀方……”当耳熟能详的歌曲所描绘场景真实地出现在眼前,真是别有一番滋味。为了上一堂“沾泥土、带露珠、冒热气”的思政大课,用笔墨和镜头,挖一挖南泥湾的“精神田”。2025年8月31日,山东师范大学新闻与传媒学院“新传学子延安行”团队来到了陕西省延安市南泥湾开发区,开启为期四日的暑期社会实践活动。此次活动由学院党委副书记、纪委书记陈文亮与学术副院长钱婕带队,新闻系青年教师李晓娟、赵鹏以及8名优秀学生骨干参加。

初知南泥湾的“镢头”

——与南泥湾管委会开展座谈会

9月1日上午,山东师范大学新闻与传媒学院“新传学子延安行”团队师生与南泥湾开发区管理委员会有关领导、北京星润福科技有限公司总经理薛敏、北京大学深圳研究院“少年中国芯”项目负责人成波开展座谈会。

座谈会上,南泥湾开发区管理委员会副主任蔺广伟首先对山师新传师生的到来表示热烈欢迎,并介绍了南泥湾的革命、建设历史与改革发展蓝图。“如何让南泥湾丰富的精神在新时代讲得更响、传得更远,是我们一直在思考的课题。”蔺广伟希望同学们能发挥专业所长,为南泥湾的宣传工作“把脉问诊”,提供更多富有创意的“金点子”。

陈文亮对此次活动表达了深切期待,并对南泥湾管委会的大力支持表示衷心感谢。他指出,这是一堂“沾泥土、带露珠、冒热气”的思政大课,希望同学们珍惜机会,不仅要“身入”南泥湾,更要“心入”南泥湾。钱婕介绍了学院的学科布局与全媒体人才培养理念。她提出,此次延安行正是学院践行“将课堂搬到社会现场”的生动实践。“我们希望从青年的视角促进传播,也希望能寻找校地合作的结合点。”

蔺广伟的话语激发了同学们的思考。学生代表张凯悦表示:宣传南泥湾,同样需要一种“镢头精神”!这种精神,就是不畏艰难、深入挖掘、精耕细作。她同时建议可以针对大学生群体,设计一场‘南泥湾精神’主题的创意传播大赛,用我们年轻人喜闻乐见的方式,让更多人了解并爱上这片热土。

这场座谈会为同学们初步勾勒出了南泥湾的“精神田”轮廓,要带着“镢头”耕耘“精神田”。

装备上一把“镢头”

——参观党徽广场、炮兵学校旧址、南泥湾大生产展览馆汲取前辈精神

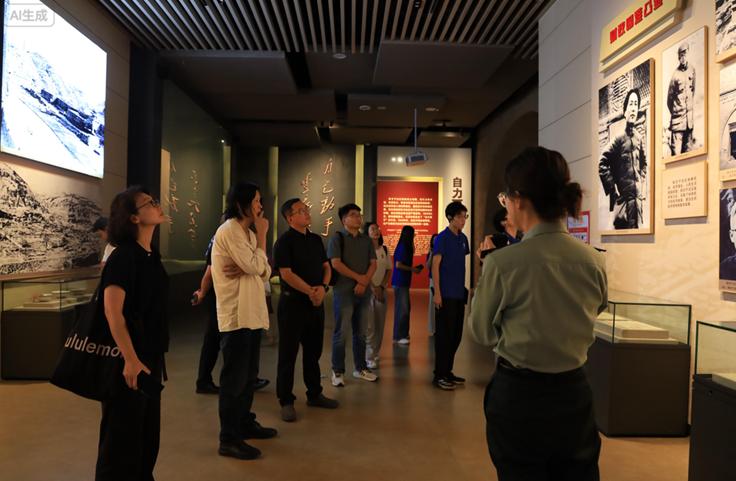

当日,团队一行还先后参观了党徽广场、炮兵学校旧址与南泥湾大生产运动展览馆。如果说座谈会是为同学们装备了“镢头”的理论图纸,那么实地探访,让同学们亲手触摸到了这把“镢头”的钢铁质感与历史温度。

在党徽广场,巨大的红色党徽在阳光下熠熠生辉,它如同一座精神灯塔,无声地诉说着信仰的力量。这把“镢头”的柄,是坚如磐石的理想信念,指引着奋斗的方向。随后,同学们走进炮兵学校旧址,简陋的窑洞、斑驳的桌椅、有限的弹药,无不彰显着革命先辈们在艰苦条件下为胜利储备知识、磨砺本领的坚韧意志。这把“镢头”的刃,是学以致用、能文能武的过硬本领,是克敌制胜的锐利锋芒。

最令人难忘的,莫过于南泥湾大生产运动展览馆。馆内,一张张泛黄的照片,一件件简陋的农具,一组组详实的数据,生动还原了那段“一把镢头一支枪,生产自给保卫党中央”的峥嵘岁月。同学们仿佛看到三五九旅的将士们,用布满老茧的双手,挥舞着镢头,将“烂泥湾”刨成了“陕北的好江南”。在这里,同学们收集史料,更是在收集力量;同学们领悟历史,更是在领悟初心。一把真实的镢头,静静地陈列在展柜中,它刨出的不仅是丰饶的粮食,更是自力更生、艰苦奋斗的伟大精神。此刻,这把“镢头”的重量,已完全烙印在同学们心中,它不再是一个抽象的符号,而是同学们“新传战士”即将挥舞于“精神田”中的、沉甸甸的使命与担当。

带着“镢头”耕耘“精神田”

——采访南泥湾农垦后人邢超、全国先进工作者张延刚,自己动手做晚餐

如果说“初知”与“装备”是理论与实践的准备,那么9月1日下午与晚上的行程,则是同学们真正手握“镢头”,躬身入“田”,用汗水与感悟去耕耘的时刻。这把“镢头”,不再是陈列在展馆里的历史文物,而是同学们手中紧握的笔、镜头和锅铲,是同学们与这片土地连接的媒介。

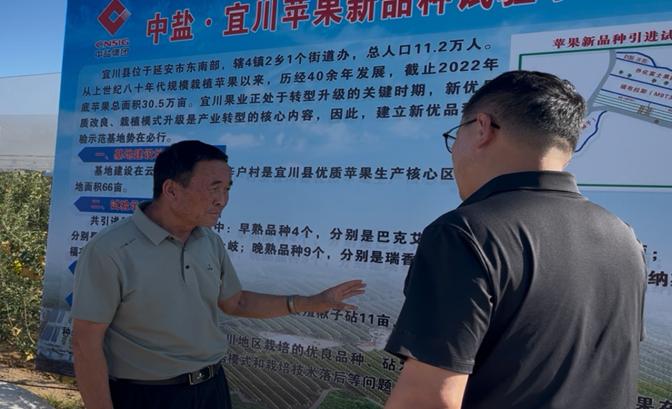

同学们在“一把老镢头小店”采访了南泥湾农垦后人邢超。在他的讲述中,那把曾经“刨出个好江南”的镢头是父辈们手掌上的老茧、是流淌在血脉里的坚韧。他坚持把这种精神通过“一把老镢头”小店传递给游客、传承给自己的孩子。之后,同学们有幸见到了全国先进工作者张延刚,并参观延安宜川县现代农业示范园。张延刚带领乡亲们种植苹果,一步一个脚印——就像苹果树从稚嫩的树苗长成参天大树,结出“幸福果”“致富果”“荣誉果”,并不断抽出新的枝丫。他们将“自力更生、艰苦奋斗”的南泥湾精神,传承并融入进了新时代的奋斗征程。

理论入心,精神在侧,而真正的“耕耘”,始于足下。当晚,团队成员们分工协作,洗菜、切菜、生火、烹饪,用朴素的食材,做了一顿简单却意义非凡的晚餐。当大家围坐在一起,品尝着自己做出的饭菜时,同学们真正读懂了“自己动手,丰衣足食”这句话背后那份沉甸甸的喜悦与自豪。这一刻,同学们手中的锅铲,就是新时代的“镢头”;同学们围坐的餐桌,就是同学们的“精神田”。同学们耕耘的,是团队协作的默契,是劳动创造价值的快乐,更是将南泥湾精神内化于心、外化于行的深刻体悟。

抵达历史现场,赓续延安精神。先驱们用“镢头”垦出"好江南",新传人用专业续写南泥湾故事、继承并弘扬延安精神。本次社会实践活动为期四天,同学们将进行革命之旅,前往杨家岭、枣园、王家坪等革命旧址;开展新闻之旅,探访清凉山新闻出版部门旧址、王皮湾新华广播电台旧址等地;组织黄河生态与文化之旅,探索非遗创新传播之道。实践过程中,同学们不仅是新传学子,也是肩负任务的“新传战士”。同学们的“镢头”既是笔墨、镜头和创意,也是代代传承并不断丰富发展的时代精神。同学们耕耘“精神田”,“生产成果”既会有向内自身精神的富足,也还有向外影响人心的好作品。在历史的现场耕耘“精神田”,用“镢头”谱写南泥湾故事,赓续延安精神。